Museumsquartier | Sammlung Felix Nussbaum

Freitag, 5. September | 15:00 –16:30 Uhr

Gespräch Menschen ab 16 Jahren

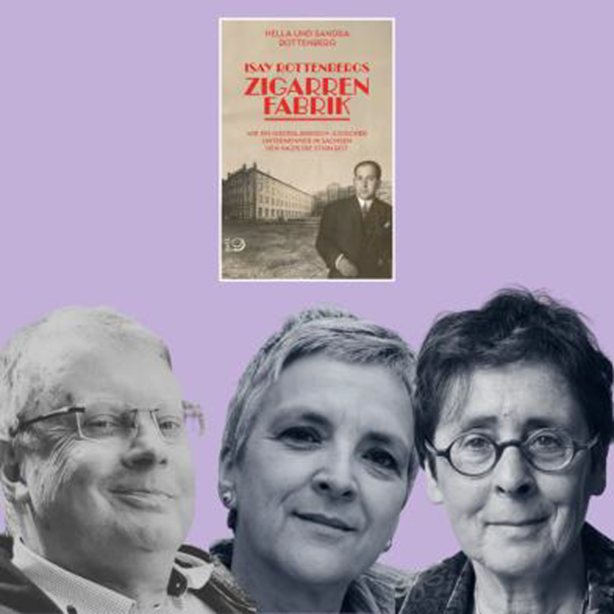

Isay Rottenbergs Zigarrenfabrik – wie ein niederländisch-Jüdischer Unternehmer in Sachsen den Nazis die Stirn bot – Jüdisches Kulturfestival

2015 stießen Hella und Sandra Rottenberg auf eine Anzeige, die Nachkommen enteigneter jüdischer Unternehmer aufrief, sich bei einem Entschädigungsfonds zu melden. Erst da erfuhren sie, dass ihr Großvater Isay Rottenberg in Deutschland eine Zigarrenfabrik besessen hatte, über die er nie gesprochen hatte. Die Cousinen reisten nach Sachsen, sichteten Akten, sprachen mit Archivarinnen, Heimatforschern und Historikern. Ihr Buch ist das Porträt eines bemerkenswerten jüdischen Fabrikanten, zeigt, wie seine Enkelinnen das familiäre Schweigen aufbrechen – und erzählt am Beispiel der Deutschen Zigarrenwerke (DZW) ein zentrales Kapitel regionaler Wirtschaftsgeschichte in Sachsen und Ostwestfalen.

Wirtschaftskrise, politische Radikalisierung und die Geschichte der Deutschen Zigarrenwerke

Inflation, Reparationen und soziale Not führten in der Weimarer Republik zu tiefgreifenden wirtschaftlichen und politischen Krisen. Die NSDAP feierte in Sachsen zwar Wahlerfolge, wurde aber erst 1933, im Zuge der „Gleichschaltung“, zur dominierenden politischen Kraft. In dieser angespannten Zeit kaufte 1932 der niederländische Unternehmer Isay Rottenberg die insolventen Krenter Zigarrenwerke in Döbeln. Mit unternehmerischem Geschick sanierte er den Betrieb und baute ihn unter dem neuen Namen DZW mit mehr als 700 Beschäftigten zur größten und einzigen vollständig mechanisierten Zigarrenfabrik Deutschlands aus. Damit gefährdete er kleinere Zigarrenmanufakturen. Als der Verband ein Maschinenverbot forderte, warnte Rottenberg, dass eine Rückkehr zur Handarbeit 670 Arbeitsplätze kosten würde. Um zusätzliche „Winterhilfe“-Empfänger zu vermeiden, stellte sich die Stadt hinter ihn, und selbst die NSDAP ließ Arbeitsplätze über Ideologie gehen – die DZW durfte als einzige Zigarrenfabrik weiterhin mit Maschinen produzieren.

1935 eskalierte die Lage: Ein Vertreter der Deutschen Bank und zwei Privatdetektive erschienen unangekündigt in Rottenbergs Büro, warfen ihm Insolvenz- und Devisenbetrug vor und brachten ihn nach Dresden. Die Deutsche Bank war eine treibende Kraft der „Arisierung“ und arbeitete eng mit den Nationalsozialisten zusammen, die die erfolgreiche DZW für ihre Kriegswirtschaft sichern wollten. Rottenberg wurde verhaftet, doch nur dem beharrlichen Eingreifen des niederländischen Konsuls in Dresden, der mit einer Jüdin verheiratet war, verdankte er seine Freilassung und konnte nach Amsterdam zurückkehren.

Obwohl die NSDAP in Preußen zeitweise verboten war, gewann sie im damals preußischen Ostwestfalen früh Einfluss. Nach der Wiederzulassung 1925 stützte sich ihr Aufstieg ab 1933 auf Männer wie August Blase und Fritz Homann. Blase, Inhaber der August Blase AG in Lübbecke, nutzte seine Kontakte zur Parteiführung, um Konkurrenten wie die wirtschaftlich stärkere Gebr. André aus Osnabrück mit ihrer Niederlassung in Bünde zu verdrängen. Fritz Homann, gelernter Maurer, machte als Gauinspektor und Landrat Karriere – weniger durch Kompetenz als durch Loyalität zur Partei. Als „Eroberer von Minden-Ravensberg“ wurde er zum lokalen Vollstrecker von Diktatur und Terror.

Rottenbergs Kampf um die Zigarrenwerke

Im Januar 1937 verkaufte die Deutsche Bank die DZW für das Vierfache des Preises, den Isay Rottenberg 1932 gezahlt hatte – an die August Blase AG, die unter dem Maschinenverbot litt. Wer den Verkauf anstieß, ist unklar. Oft drängten konkurrierende Firmen oder NSDAP-Funktionäre über die Banken jüdische Eigentümer mit Druck und Schikanen aus ihren Betrieben; die Unternehmen wurden „arisiert“. Die Deutsche Bank behielt die Aktien, solange zwei Verfahren gegen Rottenberg liefen. Blase setzte dennoch einen eigenen Manager ein und erklärte die DZW zu seinem Zweigwerk.

Trotz Inhaftierung, Verleumdung und NS-Verfahren klagte Rottenberg weiter – und bekam am 5. Februar 1937 Recht: Das Gericht wies die Eigentumsansprüche der Deutschen Bank zurück. Unbeirrt reiste er aus Amsterdam an. Er hatte sich dem Maschinenverbot, einer Gestapo-Anzeige und der Industriefront widersetzt, jetzt legte er sich eben mit einem der mächtigsten Akteure des NS-Wirtschaftsapparats an.

Im Mai 1938 wurde Rottenberg aus Sachsen ausgewiesen, legte Widerspruch ein – und erhielt Aufenthaltsgenehmigungen für Gerichtstermine in Dresden. Die letzte datiert vom 6. bis 11. November 1938 – er war also während der Novemberpogrome vor Ort. Am Ende half alles nichts: Isay Rottenberg verlor seine Fabrik. 1942 floh er mit Frau und Tochter vor den Nazis in die Schweiz. Nach der Befreiung kehrte die Familie nach Amsterdam zurück, wo der 56-Jährige eine neue Fabrik gründete. 26 Angehörige wurden in Ghettos verschleppt – keiner kam zurück.

Die August Blase AG dagegen feierte 1937 ihr 75-jähriges Bestehen und die Übernahme des Döbelner Werks – kein Wort zur Enteignung des jüdischen Vorbesitzers. In der Jubiläumsschrift heißt es:

„1937 erfolgte als neuer Schritt in der Entwicklung des Unternehmens die Angliederung der Deutschen Zigarrenwerke Aktiengesellschaft in Döbeln (Sachsen); dieser fast völlig mechanisierte Betrieb stellt mit seinen 600 Gefolgschaftsmitgliedern insofern eine Vereinfachung der Fabrikation dar, als er an die Stelle der zerstreut liegenden einzelnen Fabriken einen großen geschlossenen Arbeitsplatz setzt. Damit hat das einmal mit einigen Arbeitern begonnene Lübbecker Stammhaus sich zu bedeutender Höhe entwickelt, die ganz aus der Kraft von drei aufeinanderfolgenden Geschlechtern erfolgte und mit der wege- und zielbewussten Stete einer alteingeborenen westfälischen Familie gesegnet war.“

Urheber der Festschrift war der Osnabrücker Ludwig Bäte – NSDAP-Mitglied, aktiv in vier Parteiorganisationen, linientreuer Autor von 28 Büchern. Nach 1945 stieg er schnell wieder auf: zum Kulturamtsleiter und Stadtarchivar. Bäte war kein Mitläufer, sondern überzeugter Nationalsozialist. Dass er nach 1945 unbeirrt Karriere machte, steht exemplarisch für den Umgang mit NS-Tätern in der frühen Bundesrepublik.

Bis 2024 blieb die „Arisierung“ der Deutschen Zigarrenwerke ein blinder Fleck

Erst Hella und Sandra Rottenberg machten sie sichtbar – der Name Isay Rottenberg fehlt bis heute in den Firmenannalen.

Was bleibt, wenn die Zeitzeugen verstummen?

Bald wird niemand mehr leben, der noch aus eigener Erfahrung von den Verbrechen des Nationalsozialismus erzählen kann. Mit dem Verstummen der Zeitzeugen droht auch das jüdische Gedächtnis seine Unmittelbarkeit zu verlieren – die Shoah wird zum historischen Fakt. Zugleich öffnen sich Archive, weil Schutzfristen enden, und eine neue Generation beginnt nachzufragen, was so lange ungesagt blieb.

Wie lässt sich Erinnerung bewahren, wenn die Stimmen der Überlebenden verstummen? Dann wird Erzählen selbst zur Form des Erinnerns – und zu einer eigenen Art des Verstehens.

Mit der Bibel als erstem geschriebenen Buch blickt das jüdische Volk auf eine einzigartige Tradition zurück: Bücher sind hier mehr als Geschichten, sie bewahren Erinnerung und Identität und schlagen Brücken zwischen Kulturen und Generationen.

So zeigt die Literatur bis heute ihre besondere Kraft: als Archiv der Gegenwart, das festhält, was bleiben soll, sichtbar macht, was zu verschwinden droht, vermeintliche Gewissheiten infrage stellt – und Raum öffnet, um für andere zu trauern, selbst wenn sie uns fern sind.

Über die Mitwirkenden

- Hella Rottenberg, Journalistin und Schriftstellerin, hat lange Zeit für die niederländische Zeitung Volkskrant gearbeitet, u. a. als Korrespondentin in Prag und Moskau. Sie publizierte mehrere Bücher, 2022 erschien Wie Putin Russland wieder groß machen wollte. Sie lebt in Amsterdam und spricht fließend Deutsch.

- Sandra Rottenberg arbeitet als unabhängige Programmmacherin und Moderatorin für kulturelle, politische und wissenschaftliche Organisationen. Sie produziert Podcasts und hat eine eigene Talkshow im Torpedotheater in Amsterdam. Sie lebt ebenfalls in Amsterdam und spricht fließend Deutsch.

- Volker Knickmeyer beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der Blase AG, wo sein Großvater einst arbeitete. Er gründete ein virtuelles Firmenmuseum zur Dokumentation der Unternehmensgeschichte und sicherte zahlreiche Exponate aus dem Archiv der Schweizer Dannemann-Gruppe, die Blase 1988 übernahm. In der Veranstaltung bringt er seine lokalhistorische Perspektive ein und erzählt, wie persönliche Familiengeschichte zur historischen Recherche wurde.

Weitere Infos unter https://www.juedisches-kulturfestival.de/